農耕經(jīng)濟是封建社會的經(jīng)濟基礎,徐州因其地利人勤的綜合優(yōu)勢,“膏壤千里,谷米豐贍,一熟而飽數(shù)歲”,為百業(yè)俱興奠定了良好的基礎。

兩漢時期,徐州地區(qū)農業(yè)穩(wěn)定、商業(yè)興盛,手工業(yè)種類齊全。傳統(tǒng)的制陶業(yè)和紡織業(yè)進一步繁榮發(fā)展,采石、制玉、冶鐵、鑄銅等行業(yè)尤為發(fā)達,盛極一時,是當時極為繁榮的商業(yè)都會。史籍載,西漢平帝時,楚國有11萬戶,50萬人,東漢順帝年時,彭城國有9萬戶,49萬人,是當時人口高度密集地區(qū)之一。

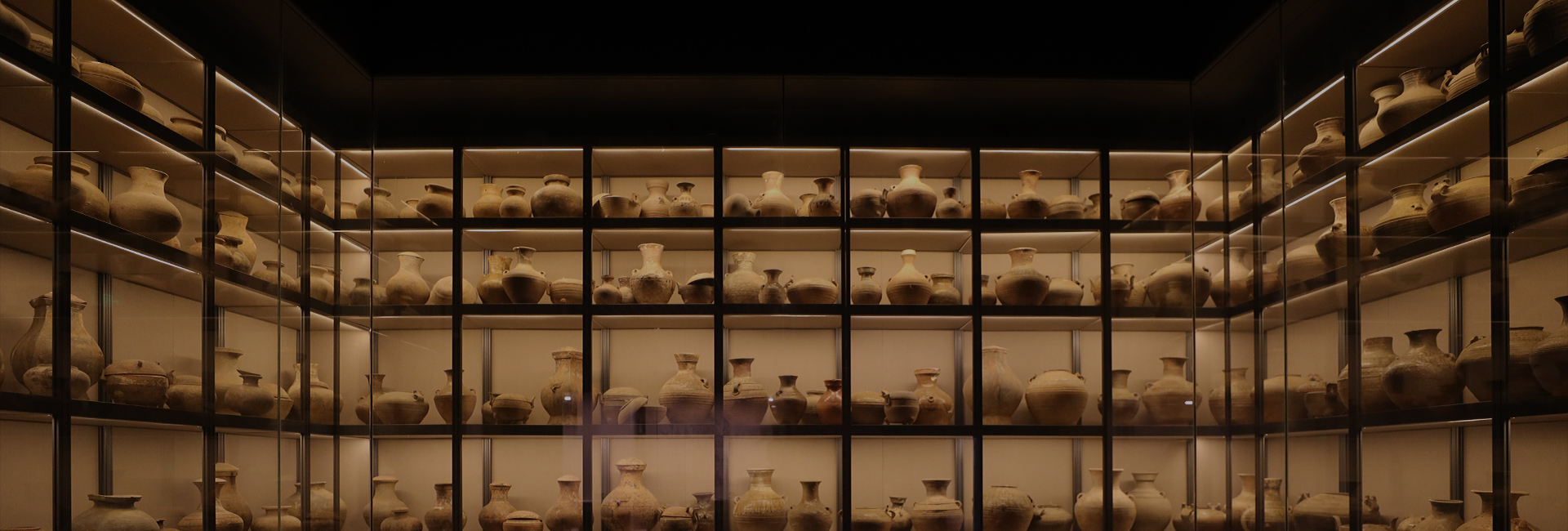

第一部分 窯火陶煙

根據(jù)燒造工藝和燒成溫度的不同,徐州地區(qū)出土漢代陶器包括原始瓷器、釉陶器、漆陶器及普通的泥質灰陶或紅陶器等。

原始瓷器胎質細膩,含雜質少,器表施釉,燒成溫度高,西漢早期已開始興盛并廣泛出現(xiàn),至西漢末年逐漸衰落。釉陶器胎料雜質較多,胎體大多為紅色,器表施釉,燒成溫度低,釉面易剝落,徐州地區(qū)釉陶器出現(xiàn)在西漢晚期,東漢時期漸趨流行。普通灰陶器數(shù)量最多,部分器表施以彩繪圖案,為彩繪陶。漆陶器發(fā)現(xiàn)較少,均為陶胎漆器,紋樣豐富。

第二部分 民好農桑

兩漢時期,徐州地區(qū)的糧食生產、桑麻種植和蔬果栽培均達到相當高的水平,《徐州牧箴》中有“民好農桑,大野以康”的美譽。在此基礎上,馬、牛、羊、豬、雞、犬等家畜飼養(yǎng)業(yè),以及從事農副產品加工的紡織、釀酒、編織等業(yè)也得以極大發(fā)展。

出土文物中,形式各異的倉、灶、井、磨、豬圈,豐富多彩的樓閣建筑,憨態(tài)可掬的陶塑動物等生活氣息濃厚的文物大量出現(xiàn),,盡顯徐州漢代“鳴雞吠狗,煙火萬里”的繁榮與富足。

第三部分 朝食暮飲

自彭祖時代起,徐州就有著悠久的烹飪傳統(tǒng),至漢代,飲食文化逐漸形成一定的體系和特色。大量的考古資料表明,兩漢時期,徐州地區(qū)先民以稻、麥、黍、粟、高粱等為主食,豬、牛、羊、雞、鴨等肉食品及魚、螃蟹等水產品廣為流行,棗、李、桃、梅、酸棗等各類水果也普遍出現(xiàn)。釜、甑、灶、鼎、壺、罐、盆、卮、染爐、耳杯等炊具、食具發(fā)現(xiàn)較多,在徐州漢代畫像石中,宴飲圖和庖廚圖更是以其鮮活的畫面內容,充分反映了當時豐富多彩的飲食文化。

第四部分 錢累商通

漢代彭城作為楚國(彭城國)的政治中心及經(jīng)濟中心,發(fā)達的水陸交通推動了商貿的極大繁榮,西漢時期每年有大批山東、江淮地區(qū)的糧食經(jīng)彭城運往都城長安,各地的商品也匯聚彭城。貨幣是商品流通的中介,徐州出土錢幣數(shù)量和種類較多,就數(shù)量而言,獅子山楚王墓出土錢幣達17.6萬余枚,北洞山楚王墓出土錢幣重達207公斤,大同街錢幣窖藏出土錢幣重達1.5噸;就種類而言,徐州漢代錢幣基本涵蓋漢王朝發(fā)行的各類貨幣。此外,錢范亦有多處發(fā)現(xiàn)。

第五部分 以鐵冶富

西漢武帝時實行鹽鐵官營,徐州一帶冶鐵業(yè)發(fā)達,設有彭城鐵官、下邳鐵官、沛郡鐵官等專門官吏進行管理。在銅山區(qū)利國鎮(zhèn)漢代冶鐵遺址發(fā)現(xiàn)有采礦遺跡兩處,規(guī)模較大。徐州出土鐵器較多,以農具、生產工具、日常用器為主,科技檢測表明這時鐵器已經(jīng)使用了冷鍛、滲碳、淬火、折疊鍛打等工藝。獅子山楚王后墓叢葬坑內出土一批鐵質容器,有釜、鼎、烤爐、罐等,器形碩大,保存較好,是漢代不可多得的鐵器珍品。

徐州漢文化學術資源網(wǎng)

徐州漢文化學術資源網(wǎng)